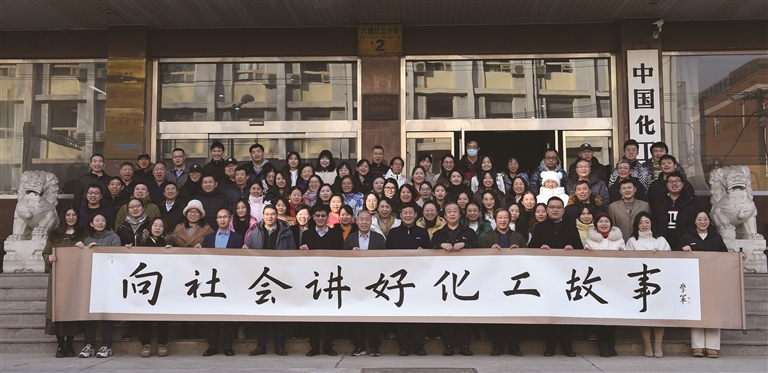

【40周年·奋进】一路高歌 一路成长 向前

40年前,原化工部决定成立中国化工报社。1985年1月5日,《中国化工报》正式创刊,老一辈无产阶级革命家、长期主管化学工业的陈云为本报题写了报头。自此,石油和化工行业有了“娘家报”,建立了自己的新闻宣传舆论阵地。40年来,报社用笔和纸记录下新中国石油和化工行业由小到大、由弱到强的峥嵘岁月,用新时代的光与影传播石油和化工行业奋勇拼搏,为国奉献的感人故事,为营造良好的舆论环境、凝聚奋进力量起到了积极的作用。

《中国化工报》甫一诞生,就受到部委领导的格外的重视,成为行业的主流舆论阵地。出版初期,时任化工部部长的秦仲达就亲自审定过报纸清样。

要把行业的宣传舆论阵地建设好,一方面要宣传好党和国家的大政方针和行业主管部门的施政要求,另一方面还要伴随行业的发展和进步,在宣传好先进经验的同时,及时有效地发现存在的问题,并寻求解决之道。因此,化工报创立之初,就把调研采访深入到企业一线,融入行业的发展,记录行业的成长。

上世纪80~90年代,《中国化工报》先后组织了“化工万里行”“长江行”“黄金海岸行”“乡镇企业行”“化工市场行”“学吉化”等一系列大型采访活动。

1989年,报社首次组织的跨省区大型采访活动——“化工万里行”,途经11省,采访了上百家化工企业和事业单位,完成150多篇采访报道,充分体现了新中国成立40年里化学工业的巨大成就。

2005年,以“扶优、打假、维权”为主题的“中国农资质量万里行”大型采访活动,紧扣“三农”政策、关注行业发展、贴近企业核心业务,在全国农资行业产生了深远影响,成为报社年度品牌活动。

2017年是供给侧结构性改革深化之年。“化肥供给侧结构性改革调研”活动调研组经过8个月的实地走访,以第三方立场及视角,发掘化肥产业供给侧结构性改革的典型经验与做法,听取企业的呼声和诉求。在此基础上形成的《化肥供给侧结构性改革调研报告(2017年)》,在业内引发强烈反响。

2021年,在推进长江经济带建设5周年、习考察沿江化工企业3周年以及《中华人民共和国长江保护法》正式颁布实施的背景下,报社启动了“长江经济带化工产业高质量发展大调研”活动。多方组成的联合调研组密集走访了沿江11省市的近200个政府部门、化工园区、和化工企业。通过实地察访、座谈交流、定点访谈、调查问卷等多种方式,开展“解剖麻雀”式的深入探究,基本掌握了长江全流域化工产业高质量发展的最新情况。

40年来,我们坚持在行业公司制作科研一线奔走,感知行业发展脉搏,将所见、所闻、所感融入新闻报道。我们就是行业的一分子。

只要是有利于行业改革发展、企业壮大进步的事,我们都会不遗余力去推动、去宣传。

1995年,针对烧碱企业湖北葛化集团市场化购盐被罚一事,我们深入企业、政府部门扎实采访,指出已经走向市场的工业用盐企业与仍旧维持着计划经济管理体制的盐务部门的冲突、企业独立经营的市场体制与政企不分的计划体制的冲突的问题实质,推出了以《葛化为何需要“私自购盐”》为题的连续报道。报道引发了相关政府部门的格外的重视,中国工业用盐管理体制改革的大幕由此揭开。

上世纪90年代,生产原料供应已市场化,但产品销售无缘市场化死死捆住了化肥企业。听到企业呼声后,报社通过连续报道和内参等方式,如实反映企业诉求。这些报道有力促进了化肥流通体制的改革。在推动化肥流通体制改革上,《中国化工报》又一次充当了舆论先锋。

在企业刚刚走入市场开始关心外引内联的时代,《中国化工报》加大了市场信息和企业需求的报道。一个消息成就大买卖,一篇报道促成大合作,这样的事例不胜枚举。

正是这种共同的脉动,使得化工报对行业存在的问题有着切肤之痛。在行业发展最热的时候,我们尖锐地提出环境、健康和安全问题,把推进责任关怀作为行业发展的头等大事。针对社会上连续出现的诸如PX之类的件以及对化工的妖魔化之风,化工报总是第一个站出来从正面予以说明。

近年来,在调研过程中发现的公司发展优秀案例、优秀创新成果,我们也会毫不犹豫地向全行业大声“广播”。我们用化工报头版头条系列报道的形式对海湾集团公司进行了重头报道,还为晋南钢铁钢焦化氢的先进的技术工艺策划现场会。

1998年化学工业部撤销。2001年初,接续的国家石化局完成过渡使命,报社自此一头扎进风云变幻的市场。来自化工行业的帮助和鼓励,对报社度过那一段时间起到了关键作用。

2004年,报社干了一件大事,创立《农资导报》,为全国的涉农新闻行业写下浓墨重彩的一笔。也就在这一年,中央“一号文件”时隔20余年后再次锁定“三农”,直到现在,农业成为“一号文件”当仁不让的主题。

2005年10月24日,《中国化工报》理事会成立,即现在的战略合作伙伴。这支团队的组成已由创立之初的30多家业内核心企业,发展到超过百家的行业重量级企业。大家提供给报社的不仅是每年千万元的经济支撑,更有产业高质量发展的前沿信息、重磅新闻和业内观点。

进入新时代以来,报社进行了大胆创新探索率先破局,成立了高端产业智库,围绕一系列行业性难点、热点问题开展调查研究,提出自己的观点和主张。从染料行业绿色发展调研,到化肥供给侧改革调研、染料中间体调研、化工园区调研、能源化工“金三角”调研、长江经济带化工产业调研等。针对行业关切,我们努力揭示真相、辨明规律。

2015年以来,报社在从传统事业单位向文化创意企业转变发展方式与经济转型的过程中,逐步明确了“全产业链全产品链新闻资讯平台及全产业链全产品链解决方案服务商”的战略定位,提出了“做最有一定的影响力的现代化工传媒和解决方案服务商”的发展目标,创立了“主战场、制高点、讲故事、生态圈”的“十二字”工作方针,为报社进一步守正创新、融合突破、转型发展指明了方向。

咨询服务,以高端智库、细分产业研究、媒体平台大数据分析为核心内容支撑,为行业、企业创造价值。

产品服务,在创新平台和产品方面加大研发投入,为行业提供更全面的平台产品服务。

2008年,“5·12”汶川特大地震发生后,本报第一时间深入震区,通过高频报道,讲述行业企业积极复产重建、科学防病防疫、生态环境保护、保障灾区重建物资生产的故事。

2020~2022年抗击新冠疫情的三年,我们成为勇敢的逆行者,不缺岗、不失声,持续讲好行业抗疫故事。

2016年开始,我们把讲好化工故事的落脚点重点放在发布“行业年度十大新闻”上。讲好新闻背后的行业故事、企业故事、人物故事,让社会充分了解化工,科学认知化工,为行业发展营造良好的舆论氛围。

2024年我们迎来报社成立40周年,2025年1月份又迎来《中国化工报》创刊40周年。

回头看,我们为40年的波澜壮阔历程而自豪,为新老朋友们的欢聚一堂而欣慰。

40年,我们努力扮演好行业一分子的角色,践行行业新闻舆论阵地建设者的历史责任、时代责任。

40年,我们自强不息,断皇粮、闯市场、树品牌,扎牢行业根基,创新发展理念,提升业务本领,培育人才队伍,不断推动行业新闻事业持续前进。

40年,我们始终坚守在中国石油和化工行业这艘大船的瞭望台上,观风向、察冷暖、指航道,成为船长、船员们可信赖的侦察助手。

40年,我们像血液一样流淌在行业的每一个角落,输营养,抗病毒,为行业的健康成长、改革发展贡献力量。

听取和审议全国人大常委会工作报告和最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。

2025年3月11日(星期二)下午3时,十四届全国人大三次会议闭幕会在人民大会堂举行。

今年两会期间,记者在北京梅地亚新闻中心遇见了一位特殊的同行——搭载了人工智能技术的机器人“夸父”。它穿着黑色背心,手持话筒,时而与路过的记者问好,时而举起话筒采访,有模有样。目睹此景的记者不由感叹...

三月的北京,迎春吐蕊,万象更新。10日上午,来自34个界别的2000多名全国政协委员再次会聚人民大会堂,出席全国政协十四届三次会议闭幕会。人群中,北京邮电大学校长徐坤委员一边拾级而上,.....

2025年《政府工作报告》指出,深入推动制造业“增品种、提品质、创品牌”工作,加强全面质量管理,打造名品精品、经典产业。全国人大代表、太重集团技术中心高级工程师朱少辉向中国化工报记者介绍,重型装备制....

地址:北京市西城区六铺炕北小街甲2号《中国化工报》社有限公司邮编:100120